尾瀬では5月下旬から6月上旬にかけて水芭蕉が、7月上旬から8月上旬にニッコウキスゲが、9月下旬から10月上旬に鮮やかな紅葉が見頃を迎えます。尾瀬入門にぴったりな、鳩待峠たっぷり4時間&まいたけ弁当付きコースで気軽に尾瀬にでかけてみませんか?

ただいま準備中です

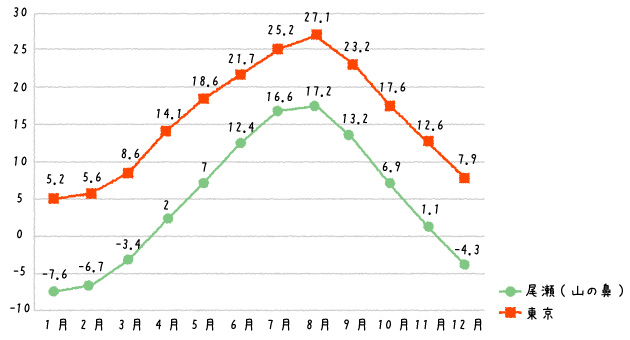

『尾瀬』というと平らかな湿原をイメージされる方が多いのでは?実は尾瀬は標高1,410m。平地とは気温が異なります。

6月初旬でも12度前後・・と都心とはだいぶ気温が異なります。

年によって異なりますが、水芭蕉の時期にがっつり雪が残っている事も多いので装備はしっかりとしましょう。山なので、天気も変わりやすいです。

特に6月中旬から7月中旬は尾瀬の梅雨のシーズン。雨具をしっかりと準備しましょう。

尾瀬にはさまざまな植物が咲きます。現在確認されいるだけでも900種類。その中の一部をご紹介します。

見られる時期:5月下旬~6月中旬

言わずと知れた尾瀬を代表する花。尾瀬ヶ原で咲きはじめ、少し送れて尾瀬沼でも見頃を迎えます。

見られる時期:5月下旬~6月中旬

清流などの湿地帯に自生する黄色い可憐な花。タイミングが合えば、清流に咲く水芭蕉とリュウキンカの白と黄色のかわいらしいコラボレーションを見る事ができます。

見られる時期:5月下旬~6月中旬

水芭蕉のシーズンの後に咲く花。ふわふわとしたかわいらしい植物ですが、ふわふわしているのは実は種。

見られる時期:7月中旬~7月下旬

ピーク時になると湿原を黄色く染め上げます。今では「尾瀬と言えば水芭蕉」ですが、その前までは「尾瀬と言えばニッコウキスゲ」でした。

スズメ目ホオジロ科。全長約16cm。

鳴き声「チョッ チィ チチュ チュチョリチチ」

尾瀬を代表する鳥のひとつ。 春から秋まで尾瀬ヶ原周辺の湿原に生息。頬の褐色が名前の由来。湿原内の草木に止まっている姿を見る事ができます。

スズメ目ヒタキ科。全長約13cm。

鳴き声「ヒーチュ ヒチー」、「チー ピーチョチー」

尾瀬を代表する鳥のひとつ。春に東南アジアから飛来し、春から秋まで尾瀬ヶ原周辺の林に生息しています。写真は雄。

スズメ目ホオジロ科。全長約21cm。

鳴き声「チチン チチン」

尾瀬を代表する鳥のひとつ。 尾をふりふりしながら歩く姿がチャーミングな野鳥です。山ノ鼻ビジターセンターや山小屋周辺での目撃が多い鳥です。

スズメ目ツバメ科。全長約14cm。

鳴き声「ジュピッジュピッ」、「ジュルッ」

山小屋などの周辺に生息しています。山小屋やお手洗いなどの軒下に巣を作っているのを見かける事ができます。口は横に大きく開くがまぐち型で、空中を飛行する虫を食べています。

食肉目イタチ科。体長15~30cm。

尾瀬で生息しているオコジョは、「ホンドオコジョ」。中部山岳部より北部の標高1,500m以上の亜高山帯に生息している種類です。見た目はかわいらしいのですが、実は肉食。野ネズミや昆虫、空腹時には自分より大きな野鳥や野ウサギなどを襲う事もあります。オコジョを発見した人は尾瀬沼ビジターセンターで「オコジョ発見カード」をもらう事ができます。

げっ歯類ヤマネ科。体長6~9.6cm。

日本固有種の哺乳類。日本に生息する哺乳類の中でも最古参の種で「生きた化石」とも呼ばれています。夜行性で、木の上で生活します。尾瀬では山小屋の布団の中で冬眠しているヤマネを発見する事もあります。

尾瀬周辺には片品温泉、老神温泉、尾瀬戸倉温泉など多種多様な温泉があります。

ハイキングで汗をかいた後に温泉に入るのも醍醐味の1つです。

その土地の物を食べるのも旅の楽しみの1つ。尾瀬と言ったら「まいたけ弁当」!味の染みこんだまいたけは、ご飯との相性も抜群!ぜひご賞味ください。

尾瀬を歩いているとたまに見かける「歩荷(ぼっか)」さん。山小屋の食料などを人力で運んでます。その重さは100キロを超える事もあるとか…。

日帰りの尾瀬ハイキングの次は是非、尾瀬の山小屋へ1泊するコースにチャレンジしてみてください!美しい尾瀬の星空が待っています。